Межгрупповой конфликт - это «тип конфликтов, в котором в качестве субъектов взаимодействия выступают не отдельные индивиды, а группы. Можно говорить о конфликтах между малыми, большими (в частности, религиозными, классовыми, этническими и др.), формальными, неформальными и тому подобными группами. В строгом смысле к межгрупповым конфликтам относятся и те конфликты между отдельными людьми (например, лидерами, руководителями), в которых они выступают как представители и выразители позиций своих групп».

Выделяют, следующие типы групп:

• группы, возникающие на основе разделения труда (социально-профессиональная дифференциация людей);

• группы, основанные главным образом на различии их отношений к средствам производства (классы);

• группы, основанные на базе общности языка, территории, культурных особенностей (этносы, нации);

• социально-демографические группы (дифференцируются по полу, возрасту, семейному положению);

• территориальные группы (город, село, регион) и т.д.

Специфические особенности межгрупповых конфликтов

1) объективный характер развертывания;

2) способность вовлекать в «силовое поле конфликта» массы людей, независимо от их желания и даже осознания сути и целей конфликта;

3) институциализация конфликта;

4) наличие структурного насилия;

5) направленность на институциональные изменения, а не на изменение поведения участников;

6) принадлежность к той или иной социальной группе - дополнительный источник конфликта.

Объективность межгруппового конфликта

Это означает, что конфликт имеет собственную логику возникновения и развертывания, практически не зависящую от сознательных устремлений людей, хотя и реализуемую через их сознательную деятельность.

Ведь само появление больших социальных групп (классов, сословий, наций) есть процесс объективный. Они возникают как следствие эволюции общества как целого. Будучи саморегулирующейся системой, общество стихийно ищет и находит достаточно эффективные механизмы своего развития: разделение труда, частную собственность, политическую и правовую организацию жизни и т.д. Запуск этих механизмов социального развития и дифференцирует общество, «создает» социальные группы. Этот процесс общественным сознанием не контролируется, а лишь фиксируется постфактум.

Кроме того, всякое новое поколение людей застает уже сложившуюся социальную дифференциацию и вынуждено принимать ее как объективную данность. Она, естественно, конфликтогенна.

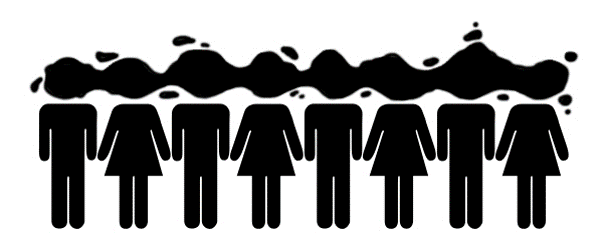

Но поскольку конфликты эти разворачиваются на уровне общества в целом, они вовлекают в свою орбиту всех без исключения. Групповая принадлежность индивида (по факту рождения в определенной семье, на определенной территории, по цвету кожи, полу, наличию способностей и пр.) принудительно ставит его в позицию участника того или иного межгруппового конфликта. Выйти или устраниться от него нельзя.

Институциализация межгруппового конфликта

Под социальными институтами (от лат. institutum — установление, учреждение) понимают устойчивые, стабильные формы общественных отношений, порождающих комплекс организаций и учреждений, располагающих определенными социальными ресурсами и выполняющих конкретные функции (государство, суд, армия, церковь).

В то же время это и способ организации разных видов деятельности, подразумевающий наличие определенных стандартов, привычных форм поведения. Поскольку межгрупповые конфликты (экономические, политические, этнические) постоянны, они неизбежно институциализируются. То есть происходит как бы «отвердевание » конфликтных отношений, «отливка» их в прочную и стабильную форму.

Одновременно появляются определенные правила, нормы, стандарты поведения конфликтующих сторон, которые делают его предсказуемым и не слишком разрушительным. Так, в экономической сфере во многих странах принято ежегодно перезаключать трехстороннее соглашение между правительством, предпринимателями и профсоюзами о взаимоприемлемых пределах повышения заработной платы, улучшении социального обеспечения и т.д. Коллективный договор между работниками и администрацией также можно рассматривать как форму институциализации трудового конфликта, с помощью которой цивилизованно определяются дозволенные границы конфликтного взаимодействия. Наиболее же институциализированной на сегодня является область политических конфликтов. Современное общество располагает громадной сетью политических институтов (партии, политические движения, учреждения законодательной, исполнительной и судебной властей), которые позволяют зафиксировать межгрупповой конфликт интересов на стадии его возникновения и направить усилия конфликтующих сторон в надежное, хорошо проверенное русло демократических процедур разрешения конфликтов. Частенько политические институты используются в качестве инструмента разрешения и неполитических проблем (экономических, экологических, демографических и пр.).

Феномен структурного насилия

Множество межгрупповых конфликтов может быть отнесено к разряду «структурных», ибо их существование порождено воздействием как на индивидов, так и на целые социальные группы различных социальных структур (финансовых и политических элит, структур власти, средств массовой информации и т.п.). Давление, которое они оказывают на общество, по своим последствиям сравнимо с прямым физическим насилием (допустим, молодой человек не желает служить в армии по религиозным убеждениям, а закон ему этого не позволяет), но проявляется оно, как правило, скрыто, косвенно: через неравное распределение ресурсов, недоступность власти, сокрытие или искажение важной для общества информации, навязывание ему неадекватных целей (вроде защиты интернационального долга по всему миру) и т.д.

Такое воздействие получило название структурного насилия.

Автор как самого термина, так и целой концепции с аналогичным названием — норвежский социолог Йохан Галтунг (р. 1930).  Он полагает, что структурное насилие является в современном обществе ничуть не менее распространенным и значимым, чем традиционное физическое насилие. Сам феномен структурного насилия Галтунг описывает следующими положениями.

Он полагает, что структурное насилие является в современном обществе ничуть не менее распространенным и значимым, чем традиционное физическое насилие. Сам феномен структурного насилия Галтунг описывает следующими положениями.

1) Структурное насилие является естественным феноменом, потому что между социальными группами существуют определенные различия, прежде всего в позициях власти, которые отражаются в структуре социального взаимодействия.

2) Под структурным насилием понимается социальная несправедливость в смысле неравного распределения ресурсов и неравных жизненных шансов.

3) В категорию структурного насилия попадают только те явления, которых можно было бы объективно избежать.

4) Структурное насилие, как правило, является следствием недальновидных политических решений1.

Основой структурного насилия является главным образом неравный обмен, в результате которого верхние социальные слои получают значительно больше благ и возможностей, чем остальные.

Структурное насилие опасно тем, что оно, как правило, не осознается именно как насилие, причем ни одной ни другой из противостоящих сторон. Неравное распределение благ обычно подается как результат игры стихийных рыночных сил, неравенство в реализации жизненных шансов списывается на различия в способностях, а манипулирование сознанием прикрывается свободой слова.

Структурное насилие зачастую бывает повинно и в том, что провоцирует уже прямое насилие. Как со стороны власть имущих, способных мобилизовать государственный репрессивный аппарат для проталкивания своих интересов, так и со стороны «ущемленных» групп, время от времени устраивающих социальные беспорядки. Современное общество не может быть однородным, неструктурированным. Ведь это способ его функционирования. Но за существование крупных устойчивых социальных структур оно вынуждено расплачиваться повышенной межгрупповой конфликтностью.

Механизмы возникновения межгрупповых конфликтов

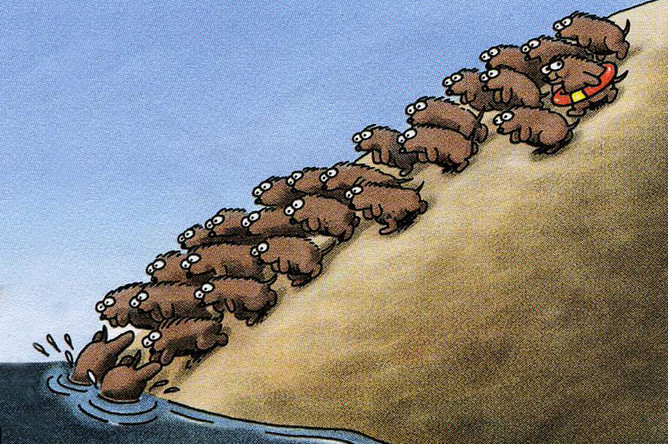

Но вот любопытный вопрос: когда конфликтов было больше — в варварскую и жестокую старину или в современном цивилизованном мире? По логике вещей ответ может быть только один: разумеется, в сегодняшнем мире конфликтов должно быть больше. Во-первых, потому, что практически любое нынешнее общество гораздо разнороднее, дифференцированнее, чем прошлое. Социальная структура на основе разделения труда усложняется, различных социальных групп образуется много больше, и значит, вероятность конфликтов между ними чисто математически должна возрастать. Во-вторых (и, наверное, это главное), неуклонно растет население Земли, а количество биоресурсов, потребных для нашего существования, ограниченно — биосфера не резиновая. Поэтому конкуренция за дефицитные ресурсы неизбежно увеличивается, множа число конфликтов.

С другой стороны, раз человечество в целом прогрессирует, то вместе с нарастанием числа конфликтов должны отлаживаться, технологизироваться и способы их регуляции. Им, по идее, следует становиться более цивилизованными, рациональными. О степени совершенства методов разрешения конфликтов можно судить по их последствиям. Но странная вещь - если взять наиболее острые межгрупповые конфликты (военные), то по числу жертв последнее столетие просто не имеет себе равных в истории. Люди с невиданным доселе энтузиазмом истребляют друг друга и никак не могут остановиться. И что более всего озадачивает - в этом не видно никакого рационального смысла. Человек ведь существо вроде бы разумное. Почему же такой безумный вид имеет его сегодняшняя история?

Факторы воздействия группы на индивида, деформирующие его поведение

1. Социальная фасилитация (от англ. facility - легкость, благоприятные условия) - эффект усиления доминирующих реакций в присутствии других. То есть даже простое присутствие кого-либо другого может повышать энергичность наших действий (в том числе и конфликтных). Так, школьник перед классом выжимает из силомера несколько больше, чем в одиночку. Обучение простым навыкам в группе, как правило, идет успешнее и т.д.

2. Социальная леность - тенденция людей уменьшать свои усилия, если они объединяются с другими для достижения общей цели, но не отвечают за конечный результат.

Экспериментально проверено, что при перетягивании каната участник группы развивает усилий существенно меньше, чем если бы он тянул в одиночку. Правда, и здесь есть обратное правило: коллективность усилий не приводит к их ослаблению, если общая цель необыкновенно значима и важна или если известно, что индивидуальный результат может быть определен. Только в этих случаях можно смело утверждать, что «в единстве - сила».

3. Деиндивидуализация - утрата индивидом в групповых ситуациях чувства индивидуальности и сдерживающих норм самоконтроля. Обезличенность, анонимность индивида в группе могут «отпускать социальные тормоза». Чем больше группа, тем сильнее деиндивидуализация и тем вероятнее проявление актов насилия, вандализма и прочих асоциальных действий.

4. Групповая поляризация - вызванное влиянием группы усиление первоначального мнения индивида, склонного принять рискованное или, наоборот, осторожное решение. Групповое обсуждение не усредняет мнений индивидов, а, напротив, смещает их к одному из возможных полюсов. Если группа людей изначально настроена, допустим, вложить деньги в какое-либо рискованное предприятие, то после дискуссии на данную тему это стремление только усилится. Свойство группы поляризовать имеющиеся тенденции может приводить и к усилению агрессивных намерений группы.

5. Огруппление мышления - тенденция к единообразию мнений в группе, которая часто мешает ей реалистично оценивать противоположную точку зрения.

6. Групповой фаворитизм — предпочтение своей группы и ее членов только по факту принадлежности к ней. Подобная пристрастность выявлена у людей всех возрастов и национальностей. Правда, в культурах коллективистского толка она меньше, чем в культурах индивидуалистического плана.

7. Конформизм как результат группового давления - тенденция изменять поведение или убеждения в результате реального или воображаемого воздействия группы.

Если нам, к примеру, предложат сравнить длины двух отрезков (один из которых немного короче другого), то в одиночку мы уверенно дадим правильный ответ.

А вот если несколько человек вокруг нас будут утверждать нечто прямо противоположное, мы очень сильно задумаемся, и вероятность того, что наш ответ будет правильным, снизится процентов на 40 (как это показано в классических экспериментах американского психолога Соломона Аша). С более сложными и важными идеями мы, быть может, поупрямимся больше, но избежать группового давления вообще, конечно, не сможем в принципе.

Спонтанная межгрупповая враждебность

Американский психолог М. Шериф в классическом эксперименте разделил 22 не знакомых друг с другом мальчика 11—12 лет на две группы и отправил их в бойскаутский лагерь порознь, поселив в разных местах. Почти неделю каждая из групп ничего не знала о существовании другой. За это время, сотрудничая в разных совместных делах и играх, каждая группа стала тесно сплоченной. Тогда экспериментатор позволил им «обнаружить» друг друга и предложил устроить турнир с различными видами соревнований (бейсбол, перетягивание каната, поиск кладов и пр.). Все призы доставались победителям. Результат оказался весьма наглядным: мирный лагерь стал местом «боевых действий». Конфликт начался с простой перебранки во время соревнований и постепенно достиг стадии взаимных «набегов» и потасовок. Между ребятами из двух групп не было никаких культурных или экономических различий, все они принадлежали к «приличным» слоям общества, но в тот момент, по признанию М. Шерифа, они напоминали сборище злой и разнузданной шпаны. Причем их никто не провоцировал на агрессивные действия: в роли спускового механизма межгрупповой враждебности оказалась сама ситуация конкуренции за ограниченный ресурс, в роли которого выступали медали, ножи и прочая бойскаутская амуниция.

В этом эксперименте возникшая конфронтация хоть как-то объяснима борьбой за дефицитный ресурс (однако масштабы «призов» и обнаружившейся вражды заведомо несопоставимы). В другом же не менее знаменитом эксперименте Ф. Зимбардо, проведенном в 1970 г. на факультете психологии одного из американских университетов, двум группам студентов и делить-то по большому счету было нечего.

Но и там дело дошло до жестокого противоборства. Зимбардо всего лишь предложил студентам-добровольцам «поиграть в тюрьму». Его интересовал вопрос: являются ли тюремные зверства порождением соответствующих качеств людей (пороков преступников и злобного нрава охранников), или же само заведение, то есть распределение социальных ролей, ожесточает тюремный персонал?

Отобрав 24 студента, не замеченных ранее в агрессивном или жестоком поведении, экспериментатор по жребию разделил их на «охранников» и «узников». Первым выдал униформу, дубинки, свистки и объяснил, как поддерживать дисциплину. Вторых же запер в камеры, облачив в какие-то балахоны, символизирующие тюремные одежды. Порядки в этой игровой тюрьме были установлены самые либеральные. В принципе «заключенные» могли делать все, что хотели, кроме одного: они не должны были «сбегать».

Первый день эксперимента прошел вполне мирно и весело — все вживались в свои роли. А дальше начался кошмар. «Охранники» и «заключенные», словно позабыв об условности ситуации, начали всерьез выяснять отношения как в самой настоящей тюрьме. «Охранники» стали унижать «заключенных», придумывать для них жестокие и оскорбительные правила. «Узники» не выдержали и взбунтовались, «охранникам» пришлось применять силу и т.д. Опасаясь непредсказуемой эскалации насилия, Зимбардо был вынужден уже на шестой день прекратить эксперимент, рассчитанный на две недели.

Легкость, с которой чисто условная ситуация вызвала настоящее межгрупповое столкновение, озадачивает. Что же тогда говорить о реальном разделении социальных статусов и ролей в обществе — получается, что оно должно непрерывно порождать межгрупповую вражду? Такой вывод был бы, конечно, ошибочным. Как бы ни был похож эксперимент на реальную жизнь, он все равно остается экспериментом, то есть искусственно смоделированной ситуацией с заранее заданными условиями. Какая-нибудь бактерия в лабораторном питательном растворе может демонстрировать рекорды размножения, но попав в реальный организм, вынуждена ограничить свои аппетиты ввиду массы неблагоприятных для нее факторов. Но это не опровергает лабораторных результатов — они показывают, что произойдет, если наша бактерия обретет в организме подходящие условия. Та же история и с социальными экспериментами: они демонстрируют некие формы нашего поведения в «химически чистом» виде. В реальной повседневной жизни эти формы могут сдерживаться множеством факторов и проявляться не так сильно, как в условных ситуациях. Но они есть! Их фиксация и составляет главное значение описанных выше социально-психологических экспериментов.

В частности, эксперимент Ф. Зимбардо наглядно подтверждает упоминавшуюся ранее гипотезу Й. Галтунга о существовании структурного насилия, то есть скрытого давления на поведение людей самих социальных структур, предполагающих неравное разделение социальных статусов и ролей. В подобных экспериментах отчетливо просматриваются и многие особенности группового поведения людей (групповой фаворитизм, давление, деиндивидуализация и пр.), создающие предрасположенность социальных групп к конфликтам.

Объект и стадии межгруппового конфликта

Социально-групповые интересы сталкиваются на трех проблемных «полях», представляющих собой:

1) социальные ресурсы (экономические — финансы, техника, технологии, продовольствие; силовые; информационные и пр.);

2) социальный статус (равноправный — неравноправный, высший — низший, центральный — периферийный, основной — маргинальный);

3) социокультурные ценности (религиозные, нравственные, консервативные, либеральные, этнические и т.д.).

Эти три «яблока раздора» и составляют объект межгрупповых конфликтов.

Распределение ресурсов, соотношение статусов, приверженность тем или иным ценностям - весьма подвижные элементы социальной организации жизни. Их сиюминутное состояние определяется соотношением сил заинтересованных социальных групп.

И если какая-либо группа осознает свою ущемленность по одному из этих параметров, это значит, что она «готова к конфликту».

В динамике развертывания межгруппового конфликта может быть выделено несколько стадий. Л. Крисберг выделяет, например, такие стадии:

1) объективные отношения, составляющие основу конфликта (конфликтная ситуация);

2) осознание целей как несовместимых (возникновение конфликта);

3) выбор путей достижения целей каждой из сторон;

4) стадия прямого конфликтного взаимодействия (эскалация и деэскалация конфликта);

5) завершение конфликта.

Дополнительная информация: