Противоречие и борьба — всеобщие характеристики бытия Древние философы считали, что сам по себе конфликт не плох и не хорош, он существует повсюду, независимо от мнений людей о нем. Весь мир полон противоречий, с ними неизбежно связана жизнь природы, людей и даже Богов. Правда, сам термин «конфликт» они еще не употребляли, но уже видели, что конфликт не исчерпывает собой всей жизни, а представляет собой лишь ее часть.

Высшей ценностью они признавали не войну и борьбу, а мир и согласие.

В сражениях побеждают те, кто скорбит войну, учил древний китайский философ Лао Цзы (579—499 до н.э.), главное состоит в том, чтобы соблюдать спокойствие.

По его мнению, главные первоначала мира Ян (светлое) и Инь (темное) не столько борются между собой, сколько, дополняя друг друга, образуют гармонию Единого.

Этим взглядам китайского мыслителя созвучны и идеи древнегреческого философа Гераклита Эфесского (535—475 до н.э.). Он видел источники конфликтов в некоторых универсальных свойствах мира в целом, в его противоречивой сущности. Но вместе с тем он понимал, что кроме противоречий и вражды в мире есть место и для гармонии, согласия:

Война — отец всех вещей, а мир — их мать… Все сущее сложено в гармонию через противообращенность… Универсум попеременно то един и связан дружбой, то множествен и сам себе враждебен в силу некоей ненависти.

Именно в свете категорий противоречий и борьбы, впервые представленных древними философами в качестве всеобщих характеристик бытия, может быть глубоко понята и сущность конфликта, его универсальный характер.

Идея возникновения конфликта из социальной стратификации общества получила свое развитие в учении Платона (427 — 347 годы до н.э.) - автора модели идеального государства, согласно которой люди и их добродетели располагались по трехступенчатой иерархии:

1) крестьяне и ремесленники, обеспечивающие своим трудом материальную основу общества, — сословие низшей добродетели (самообладание, покорность);

2) воины и чиновники, которые должны беспрекословно выполнять свой долг: охранять государство (отражать нападение внешних врагов и поддерживать порядок внутри, охранять законы), — сословие добродетели мужества;

3) правители, которые определяют законодательство и управляют государством, — сословие добродетели мудрости.

По Платону, рабы не обладают никакой добродетелью и поэтому не могут принимать участие в политической жизни государства. В этом выражалась антидемократическая позиция философа, проповедовавшего аристократическую форму рабовладельческого государства, способного подавлять конфликты насилием и угнетением.

Ученик Платона Аристотель (384—322 годы до н. э.) в своем трактате «Политика» указывал на источники конфликтов, в числе которых имущественное и социальное неравенство людей, а также наглость, страх, пренебрежение законом, несходство характеров, чрезмерное возвышение одних и унижение других.

Исследование социального конфликта в Новое время

О противоречиях в природе, обществе, мышлении, о борьбе между людьми, классами, государствами ученые размышляли особенно много в Новое время, когда социальные конфликты стали более острыми. О природе конфликтов писали английские мыслители Ф. Бэкон и Т. Гоббс, французский просветитель Ж.-Ж. Руссо и немецкие философы И. Кант, Г. Гегель и К. Маркс, русские философы Вл. Соловьев и Н. Бердяев. В ходе обсуждения выявились два различных подхода к пониманию природы социального конфликта, которые можно определить, как пессимистический и оптимистический.

Пессимистический подход наиболее четко выразил английский философ Томас Гоббс (1588—1679)

В книге «Левиафан» (1651) он негативно оценивал человеческую природу. Человек, полагал он, по своей естественной природе является существом эгоистическим, завистливым и ленивым. Поэтому первоначальное состояние человеческого общества он оценивал как «войну всех против всех». Когда это состояние стало для людей непереносимым, они заключили между собой договор о создании государства, которое, опираясь на свою огромную силу, сравнимую лишь с мощью библейского чудовища Левиафана, способно избавить людей от бесконечной вражды. Таким образом, негативно оценивая человеческую природу, Гоббс не видел другого способа преодоления порочности людей, кроме применения государственного насилия.

Оптимистический подход отстаивал французский философ Жан-Жак Руссо (1712—1778), который в отличие от Гоббса считал, что человек по своей природе добр, миролюбив, создан для счастья. Источником конфликтов в современном обществе, по его мнению, явились недостатки в его организации, заблуждения и предрассудки людей, и прежде всего их приверженность частной собственности. Важнейшим инструментом восстановления естественных для людей, отношений мира и согласия должно стать создаваемое ими по взаимному договору демократическое государство, опирающееся преимущественно на ненасильственные, воспитательные средства, которые в наибольшей степени соответствуют сущности человека.

Оптимистический подход отстаивал французский философ Жан-Жак Руссо (1712—1778), который в отличие от Гоббса считал, что человек по своей природе добр, миролюбив, создан для счастья. Источником конфликтов в современном обществе, по его мнению, явились недостатки в его организации, заблуждения и предрассудки людей, и прежде всего их приверженность частной собственности. Важнейшим инструментом восстановления естественных для людей, отношений мира и согласия должно стать создаваемое ими по взаимному договору демократическое государство, опирающееся преимущественно на ненасильственные, воспитательные средства, которые в наибольшей степени соответствуют сущности человека.

И в последующий период исследователи данной проблемы или придерживались одной из этих двух концепций, или же разрабатывали ту или иную разновидность их синтеза.

Концепция социального конфликта в марксизме-ленинизме

Весьма детальная концепция социального конфликта была предложена немецким экономистом и социологом Карлом Марксом (1818 - 1883). Конфликты свойственны всем уровням социальной жизни: политике, экономике, культуре, считает Маркс. Вся история до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов. Ее главной причиной было господство частной собственности, на которой основываются все так называемые «антагонистические общественно-экономические формации». В коммунистическом обществе, основанном на общественной собственности, исчезнут антагонистические противоречия, конфликты. Тем самым будет окончена предыстория человечества и начнется его подлинная история.

Конфликты свойственны всем уровням социальной жизни: политике, экономике, культуре, считает Маркс. Вся история до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов. Ее главной причиной было господство частной собственности, на которой основываются все так называемые «антагонистические общественно-экономические формации». В коммунистическом обществе, основанном на общественной собственности, исчезнут антагонистические противоречия, конфликты. Тем самым будет окончена предыстория человечества и начнется его подлинная история.

Последователи Маркса в России, В.И. Ленин (1870—1924) и другие, полагали, что острые социальные противоречия исчезнут уже при социализме, на первой, низшей фазе коммунизма. В советской философии это положение признавалось бесспорным, провозглашалось, что «с построением развитого социализма перерастание неантагонистических противоречий в антагонистические становится объективно невозможным».

Однако достижение этого идеала связывалось в марксизме с применением массового насилия в виде непримиримой борьбы пролетариата с буржуазией, социалистической революции, вооруженного восстания, гражданской войны и диктатуры пролетариата. Поэтому именно эти формы социальных конфликтов в марксизме разработаны наиболее детально.

Следуя учению Маркса, Ленин и его соратники создали развернутое учение о движущих силах социалистической революции, искусстве подготовки и проведения вооруженного восстания, методах осуществления диктатуры пролетариата в целях ликвидации правящей элиты во главе с царской фамилией, а также дворянства, духовенства, буржуазии, кулачества, разнообразных «врагов народа», «инакомыслящих» и т.п. Революционное насилие было для Маркса и его последователей главным методом разрешения социальных конфликтов, а реформы, компромиссы - лишь его побочным продуктом.

Развитие конфликтологии в рамках социологической науки XIX—XX вв.

Общая концепция социального конфликта. М. Вебер и Г. Зиммель

По мысли Макса Вебера (1864—1920), общество представляет собой совокупность групп, различающихся своим статусом. Поэтому их интересы расходятся, что и порождает социальные конфликты. Всякие надежды на возможность их устранения из жизни общества иллюзорны. Нужно признать неизбежность существования на этой земле вечной борьбы одних людей против других.

По мысли Макса Вебера (1864—1920), общество представляет собой совокупность групп, различающихся своим статусом. Поэтому их интересы расходятся, что и порождает социальные конфликты. Всякие надежды на возможность их устранения из жизни общества иллюзорны. Нужно признать неизбежность существования на этой земле вечной борьбы одних людей против других.

Но поскольку интересы людей не только расходятся, но в какой-то мере и совпадают, это создает основу для баланса сил, достижения социального консенсуса. Конфликты не могут быть вовсе устранены из социальной жизни, но это не означает, что она характеризуется постоянной нестабильностью.

В своей книге «Конфликт современной культуры» (1918) и ряде других своих работ Георг Зиммель (1858—1918). исходил из того, что существующее в обществе множество эгоистических групп тем не менее не изолировано друг от друга, а наоборот, тесно связан между собой тысячами незримых нитей. Именно эти пересечения групповых интересов смягчают конфликты и служат почвой для устойчивости демократических обществ. Но конфликты неустранимы, они представляют необходимое универсальное свойство социальной жизни, столь же устойчивую ее форму, как власть, рынок, общественный договор и др.:

существующее в обществе множество эгоистических групп тем не менее не изолировано друг от друга, а наоборот, тесно связан между собой тысячами незримых нитей. Именно эти пересечения групповых интересов смягчают конфликты и служат почвой для устойчивости демократических обществ. Но конфликты неустранимы, они представляют необходимое универсальное свойство социальной жизни, столь же устойчивую ее форму, как власть, рынок, общественный договор и др.:

Как только жизнь возвысилась над чисто животным состоянием… в ней обнаружился внутренний конфликт, нарастание и разрешение которого есть путь обновления всей культуры.

Современная эпоха как раз отличается крайней степенью развития этого всеобщего свойства жизни:

Из всех исторических эпох, в которых этот конфликт принял характер острого… ни одна не обнаруживает его в виде основного мотива и в такой мере, как наша.

Социология конфликта и теория конфликта. Р. Дарендорф и Л. Козер

В работах «Классы и классовые конфликты в индустриальном обществе» (1957), «Современный социальный конфликт» (1988) и других, немецкий социолог Ральф Дарендорф (1929) рассматривает конфликт в качестве главной категории социологии и именует поэтому свою социологическую концепцию теорией конфликта.

Для него наличие конфликтов - естественное состояние общества. Не наличие, а отсутствие конфликтов является чем-то удивительным и ненормальным. Повод к подозрительности возникает тогда, когда обнаруживается общество или организация, в которых не видно проявлений конфликта.

Конфликты отнюдь не всегда являются угрозой для данной общественной системы, напротив, они могут служить одним из источников ее изменения и сохранения на основе порождаемых конфликтами позитивных изменений.

В отличие от Маркса Дарендорф полагал, что главным источником конфликта являются не экономические, а политические противоречия между социальными группами, связанные с концентрацией власти у одних и ее отсутствием у других. Конфликты на экономической почве между рабочими и предпринимателями сегодня лишены прежней взрывной силы и могут быть разрешены без применения революционных методов, характерных для ХIХ в.

Современное общество выработало рациональные методы регулирования конфликтов с участием в этом процессе властных структур.

Основные положения разработанной им теории социального конфликта можно свести к следующему:

1) поскольку отличительная черта любого общества - отношения господства и подчинения, его атрибутом является конфликт;

2) основой социальной жизни, ее конфликтности являются властные отношения, господство одних групп над другими: хозяев - над работниками, офицеров - над солдатами, преподавателей - над студентами, государственных чиновников - над всем остальным обществом;

3) общество представляет собой систему конфликтующих групп. Конфликты неизбежны, универсальны. Существует множество разновидностей конфликтов, в том числе внутриличностные, внутригрупповые, межличностные и межгрупповые, на уровне общества в целом, межгосударственные и др. Поэтому правильнее говорить не о разрешении конфликтов, а об их регулировании, поскольку конфликты полностью никогда не исчезают;

4) общность интересов людей, образующих одну группу, и различия интересов разных групп по мере их осознания ведут к образованию различного рода организационных структур, профсоюзов, партий, лоббистских объединений и т.п.;

5) именно эти структуры способствуют обострению конфликтов, особенно в условиях чрезмерной концентрации власти в руках немногих и отсутствия у других групп не только самой власти, но и возможности ее получить.

Классической стала работа Льюиса Козера (1956) «Функции социального конфликта» (1956). Развиваяидеи Вебера и Зиммеля о всеобщности и универсальности конфликта, американский социолог, по праву признаваемый патриархом современной конфликтологии, дал в своей работе глубокое обоснование позитивной роли конфликтного взаимодействия в жизни общества.

универсальности конфликта, американский социолог, по праву признаваемый патриархом современной конфликтологии, дал в своей работе глубокое обоснование позитивной роли конфликтного взаимодействия в жизни общества.

Им был сформулирован ряд положений, ставших теоретическим фундаментом современной науки о конфликте:

1) постоянный источник социальных конфликтов — неустранимый дифицит ресурсов, власти, ценностей, престижа, всегда существующий в любом обществе. Поэтому, пока существует общество, будет существовать в нем и определенная напряженность, время от времени перерастающая в конфликты. Особую роль в постоянной борьбе за эти дефицитные ресурсы имеет стремление людей к власти и престижу;

2) хотя конфликты существуют в любом обществе, их роль в недемократическом, закрытом, и демократическом, открытом, обществах различна. В закрытом, особенно в тоталитарном, обществе, которое расколото на два враждебных, противоположных лагеря, конфликты носят революционнонасильственный, разрушительный характер. В открытом обществе, хотя и возникает множество конфликтов, они разрешаются конструктивным путем;

3) конструктивные и разрушительные результаты конфликта глубоко различаются между собой. Главная задача конфликтологии как раз и состоит в разработке рекомендаций по ограничению негативных и использованию позитивных функций конфликтов.

Общая теория конфликтного взаимодействия. К. Боулдинг

Существенный вклад в завершение формирования конфликтологии в качестве самостоятельной научной дисциплины внес еще один американский социолог - Кеннет Боулдинг (1910 - 1993). В книге «Конфликт и защита. Общая теория» (1963) он попытался, опираясь на достижения в исследовании конфликтов, изложить общую теорию конфликтного взаимодействия.

исследовании конфликтов, изложить общую теорию конфликтного взаимодействия.

Исходной посылкой его концепции было признание того, что конфликтное поведение людей, их постоянная вражда с себе подобными представляют собой естественную для них форму поведения. Однако, высказывая столь пессимистическую оценку человеческой природы, он все же выражал надежду на то, что, опираясь на человеческий разум и моральные нормы, человека все же можно совершенствовать, смягчая формы конфликтного взаимодействия.

Для этого нужно прежде всего уяснить общие элементы и общие образцы развития, присущие всем конфликтам. Именно эти общие знания помогут уладить конфликт в любом его специфическом проявлении.

Основой этих общих представлений о конфликтах, происходящих как в обществе, так и в природе, является описание двух их основных моделей: статической и динамической.

Статическая модель рассматривает конфликт как специфическую систему, первым элементом которой являются стороны (люди, животные, объекты, теории), а вторым — отношения между этими сторонами. Конфликт определяется Боулдингом как конкурентная ситуация, в которой стороны стремятся занять позицию, несовместимую с желаниями другой стороны.

Динамическая модель строится на известной современной психологической концепции бихевиоризма, или поведенческой психологии, согласно которой человек ведет себя по принципу «стимул - реакция», постоянно реагируя на импульсы окружающей среды.

Динамика конфликта и есть одно из проявлений общих поведенческих реакций человека в условиях противоборства.

Если возможности животных в конфликтной ситуации ограничены некоторым минимальным числом стереотипов (борьба из-за пищи, территории, места в иерархии), то природа человека столь пластична, что предполагает множество вариантов конфликтных действий.

Специфика общественных конфликтов связана с оперированием большими объемами информации, знаков, символов, знаний о мире, о себе и других людях. Даже те конфликты, которые на первый взгляд связаны только с материальными причинами, в действительности имеют много других аспектов, будучи связаны также и с утверждением статуса, роли, престижа и т.п.

Этим определяется сложный характер мотивов, вызывающих конфликт, наличие в них не только явных, но и скрытых моментов. Ключ к природе любой ситуации как раз и находится в самосознании сторон, будь то отдельные личности или социальные организации. Тем не менее существует единый, универсальный источник конфликта — несовместимость потребностей сторон при ограниченных возможностях их удовлетворения.

Следует подчеркнуть, что достаточно четко сформулированный Боулдингом принцип «скэрсити» (от англ. scarcity), т.е. принцип ограниченности, дефицита, нехватки каких-либо ресурсов и благ, материальных или духовных, стал активно развиваться во многих последующих работах западных и отечественных конфликтологов.

Вслед за Боулдингом конфликтология стала также широко использовать теорию игр, моделирование конфликтных ситуаций в целях внесения рационального момента, точного расчета в поведение конфликтующих сторон, разработки определенного плана конфликтных действий, «стратегий конфликта» и т.п. Причем смыслом всех этих стратегий является улаживание конфликтов, трансформация ситуации конфликта в ситуацию гармонии.

Развитие конфликтологии в рамках психологической науки. К. Юнг и Э. Берн

Если социология ориентирована на анализ межгрупповых конфликтов, то психология сосредоточивается преимущественно на исследовании внутриличностных и межличностных противоречий, хотя одновременно она участвует и в изучении психологических аспектов межгрупповых столкновений, например межнациональных конфликтов.

Психолог видит в конфликтном взаимодействии столкновение противоположных мотивов, взглядов, интересов, которые не могут быть удовлетворены одновременно. Таков конфликт, переживаемый молодым человеком при выборе между двумя интересными профессиями.

Весьма болезненным может быть внутренний конфликт при выборе между двумя поджидающими человека неприятностями, опасностями. Так, человек может захотеть избавиться от неудовлетворяющей его неприятной работы, но вместе с тем одновременно он может бояться стать безработным.

Испытываемые при подобного рода конфликтных ситуациях чувства дискомфорта, тревоги могут стать настолько сильными, что превратятся в источник невроза или стресса.

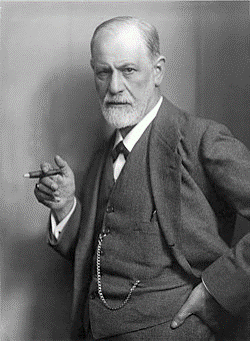

Исследуя причины разнообразных психических расстройств, австрийский психолог Зигмунд Фрейд (1856-1939) пришел к выводу, что их главным источником является изначально присущий человеческой психике конфликт между сознательным и бессознательным, между смутными, инстинктивными влечениями и требованиями моральных и правовых норм. Именно эта дисгармония человеческой души служит главным источником всех социальных конфликтов: внутриличностных, межличностных, межгрупповых.

Один из последователей Фрейда - Карл Юнг (1875-1961) предложил новую классификацию характеров людей, в основе  которой лежал критерий различий по способу разрешения ими внутренних конфликтов. По этой классификации все люди делятся на два основных

которой лежал критерий различий по способу разрешения ими внутренних конфликтов. По этой классификации все люди делятся на два основных

К. Юнг психотипа: интровертов и экстравертов.

Интроверты - это люди, обращенные внутрь, характеризующиеся замкнутостью, созерцательностью, обращенностью на самого себя, стремлением дистанцироваться от других людей, внешнего мира.

Экстраверты, наоборот, обращены вовне, в своем мышлении и поведении открыты для внешних влияний. Современная психология разработала и другие типологии, учитывающие поведение людей в конфликтных ситуациях.

Американский психолог Эрик Берн (1902—1970) разработал концепцию трансактного анализа. Согласно его теории все люди разделяются по трем основным состояниям, которые доминируют в их психике: «ребенок», «родитель» и «взрослый». Люди, относящиеся к первой группе, склонны к эмоциональному, спонтанному поведению; вторые любят поучать, отличаются стереотипным мышлением; третьи - прагматичны, рассудочны. Конфликтные ситуации и возникают, когда начинают взаимодействовать люди с однотипной психикой, например два «ребенка» или два «взрослых».

В 1990-е годы американский психолог Кен Томас предложил оригинальную тестовую методику определения склонности людей к одному из способов поведения в конфликтной ситуации. Эти способы поведения он обозначил следующим образом:

1) избегание или уход от конфликта;

2) соперничество или силовой метод;

3) приспособление или метод односторонних уступок;

4) компромисс или взаимные уступки;

5) сотрудничество или достижение взаимовыгодного решения2.

Таким образом, главные предпосылки для возникновения конфликтологии в качестве самостоятельной дисциплины были созданы развитием философии, социологии и психологии.

Источник: "Koнфликтoлoгия" учебник под редакцией В.П. Paтникoвa Москва 2017

Дополнительные материалы